企業内の様々な部門でDX(デジタルトランスフォーメーション)が推進される中、顧客接点の中心となるマーケティング、営業、カスタマーサクセス部門のDXについてもより重要性が問われています。

企業経営における最大のゴールは「売上を伸ばしかつ安定した収益基盤の仕組みを作る」ことであり、顧客接点となる各部門のDXは企業の売上改善に大きな影響を与えます。

近年、このような仕組みを導入する上で重要な概念として「RevOps(レベニューオペレーション)」の導入が注目されています。

RevOpsとは、企業の収益を最大化するためにマーケティング、営業、カスタマーサクセスなどの部門を統合的に管理・運営する手法です。

そこで本連載では、RevOpsの最適な導入に向けて「そもそもなぜ必要なのか?」「導入する上で注力する重要なポイント」「施策の進め方」「あるべき組織体制やKPI設定」について、以下のステップで解説していきます。

【第一回】マーケティング4.0時代はCX戦略が重要

【第二回】売上改善のために注力すべき2つのポイント

【第三回】潜在顧客を増やすためのマーケティングDX施策

【第四回】引き上げ率を改善するための各部門のDX施策

【最終回】顧客接点DXを推進する組織体制の変革

第二回の記事では、マーケティング4.0時代に重要な「CX戦略」を基軸に、「売上を伸ばしかつ安定した収益基盤の仕組みを作る」ために重要な仕組み化と注力すべき「2つのポイント」について解説いたします。

マーケティング4.0時代のCX戦略のゴールは「推奨者」の創造

前回の記事では、マーケティング4.0時代は、一人一人の顧客にとってよりよい最適な顧客体験を与える「CX(カスタマーエクスペリエンス)戦略」が重要であることを解説しましたが、「CX戦略」の最終ゴールは何でしょうか?

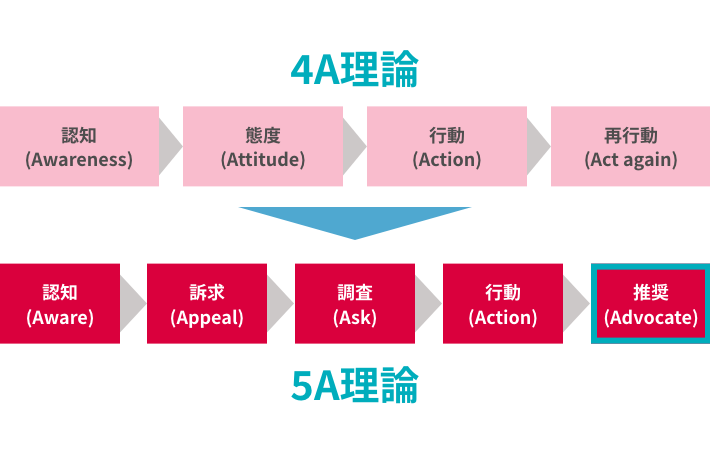

コトラー氏によると、それは「製品やサービスを購入した顧客が、自社の製品やサービスを他者に積極的に推奨してくれる存在(推奨者)になってもらうこと」とあります。

つまり、マーケティング4.0では、顧客に製品やサービスを購入または再購入してもらうこと自体がゴールではなく、よりよい顧客体験を通じて、顧客に自社の製品やサービスの「ファン」になってもらい、「いかに他者に推奨してもらうことを勝ち取れるか」が重要なポイントとなってきます。

そのためマーケティング4.0では、カスタマージャーニーもこれまでの「4A理論」から「5A理論」へと変化しました。

カスタマージャーニー上で重要な二つの仕組み化

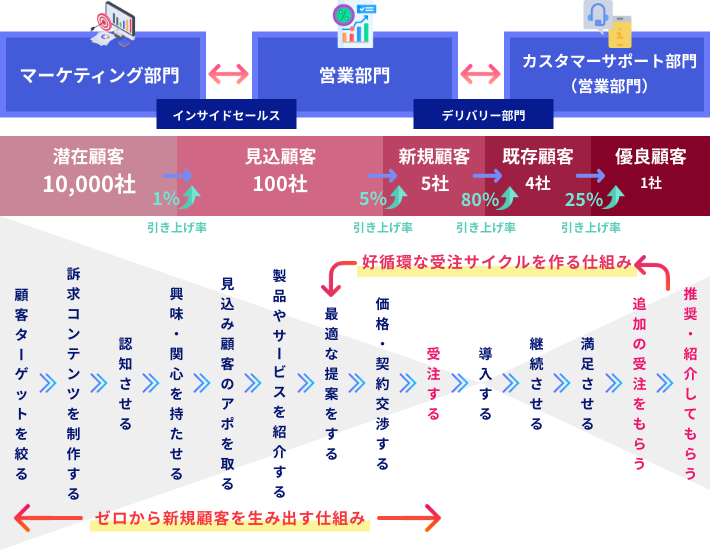

それでは、5A理論におけるカスタマージャーニー上で、顧客と接する部門(顧客接点部門)と業務の流れについて見ていきましょう。

BtoB企業にとって、顧客と深い接点をもつ部門は、大きく3つに分類されます。「マーケティング部門」「営業部門」「カスタマーサクセス部門」の3つです。

以下は、一般的なBtoB企業のモデルケースを例に、カスタマージャーニー上での各部門とそれぞれの主要な業務内容、顧客形態の移り変わりを図式化したものです。

マーケティング4.0および5A理論では、カスタマージャーニー上で、それぞれの部門内の担当者が接触する顧客との「エンゲージメント」を日々高め、次のプロセスへと顧客形態を転化していき、最終的により多くの「推奨者」を作っていく必要があります。

特に「売上を伸ばしかつ安定した収益基盤の仕組みを作る」ということは、「ゼロから新規顧客を生み出す仕組み」と、既存顧客をファン化(優良顧客化)して、「積極的に推奨・紹介されるような好循環な受注サイクルを作る仕組み」の二つの仕組みを作れるかが重要なポイントとなります。

この二つの仕組みが、片方のみならず両方ともうまく機能すれば、「新規顧客はとれるけど、リピートや紹介が少ない」、逆に「既存顧客からのリピートや紹介がメインで、新規顧客の開拓が全くできていない」といった双方の課題が解消され、結果的に安定した収益基盤の創出につながります。

RevOpsの最適な導入で、この3部問が密接に連携し、この一連の流れがいかに「スムーズ」で「効率的」に流れていくかが重要なポイントとなるでしょう。

売上を改善するために注力すべき2つの重要なポイント

次に、「数字のセオリー」について、見ていきましょう。

カスタマージャーニー上の「顧客」の形態は、大きく「潜在顧客」→「見込顧客」→「新規顧客」→「既存顧客」→「優良顧客」へと転化していきます。

数字で見ると、「10,000社」の潜在顧客からマーケティング部門の努力によって「100社」の見込顧客を創出し、さらに「100社」の見込顧客から営業部門の努力によって「5社」の新規顧客を獲得するような流れです。

10,000社から創出された100社は、1%に当たりますので、ここでは、EC業界などでよく使われる「引き上げ率」という考え方で、引き上げ率が1%という表現にしています。(※掲載している引き上げ率は、統計的なデータではなくあくまで数字イメージとなります)

また、この引き上げ率は、いわば各部門の「日々の業務活動の成果」とも置き換えることができます。

それでは、企業が売上を改善するための「新規顧客」や「優良顧客」を増やしていくためには、どうすればよいでしょうか?

上記の数字のセオリーから考えると、

- 「引き上げ率が一定」であるならば、最初の入り口の母数である「潜在顧客の数を大きく増やすこと」でおのずと後続の数字も増えていく

- 「潜在顧客の数が一定」であるならば、「各部門の引き上げ率を改善すること」でおのずと後続の数字が増えていく

この2点に集約されます。

つまり、企業が「売上を伸ばしかつ安定した収益基盤の仕組みを作る」ポイントとして注力すべき点は、以下の二つが重要なポイントとなるでしょう。

① 自社の製品やサービスを認知させる「潜在顧客の母数」をいかに増やせるか?

② 各部門間の最適な連携で、「引き上げ率を」をいかに改善できるか?

まとめ

顧客接点となる各部門の業務の流れや数字をカスタマージャーニーで図式化することで、自ずと全体像が把握でき、やるべき方向性が見えてくるかと思います。

企業の売上を改善するためには、「潜在顧客の数を以下に増やすか?」「各部門の引き上げ率をいかに改善するか?」の2点に集約されます。

ここにリソースを集中することで、あとは数字のセオリー上、自ずと売上の改善が図れるのではないでしょうか。

次回の記事では、一つ目のポイントである「潜在顧客の数を以下に増やすか?」に対して、どのようにDXを推進していけばよいかについて解説していきます。